走进LCK——不是每一秒都在热血,更多是静默与专注

当你站在LCK赛区训练基地的大门外,第一感觉并不是灯光闪烁或欢呼,而是一种安静——那种如同图书馆般的安静。训练营就设在郊外,外界的喧嚣被挡在高墙之外,推门走进去,迎接你的不是夸张的舞台,而是一排排电脑屏幕,整齐到像军队的武器库。

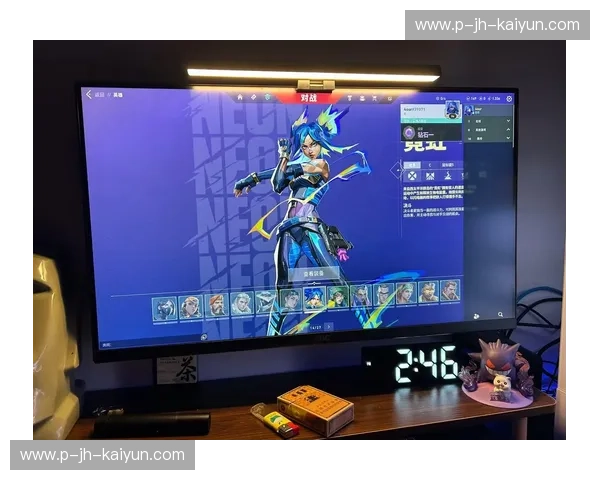

每位选手的座位都经过精确规划,显示器的角度、键盘与鼠标的位置,甚至桌面的清洁度,都有统一标准。队里的助教笑着说:“不是我们要求他们这样,是他们自己要求自己。”这就是LCK的文化——细节不是习惯,而是信仰。

上午的训练从十点开始。第一小时,没人开麦说笑,只有点击鼠标和敲击键盘的细微声。教练站在队伍后方,不说话,只用笔记录每一次操作的时间节点。有人曾问韩国教练:“这样不怕选手压力太大吗?”对方只是淡淡回答:“我们在训练,不是在娱乐。”

午餐也严格在统一时间。食堂的餐食营养搭配精到,蛋白质、碳水、蔬菜按比例精算到克,连饮料都是无糖或功能型。选手们用餐时间很短,更多人习惯用几分钟解决午饭,然后回到电脑前回看上午的训练录像。录像不是简单播放,而是逐帧分析自己的操作——为什么在那一秒移动慢了0.1秒、那一下技能释放角度差了几个像素。

有趣的是,LCK训练营并不鼓励选手无脑刷排位。相反,他们设定了每天排位场次上限,而更多时间投入到复盘与战术研讨上。这种以“有限实战+无限思考”模式的训练方式,在很多外国战队看来是“不像在玩游戏”,但这正是LCK的差异所在——他们训练的是决策能力与抗压耐力,而不仅是操作手速。

在走廊你会偶尔看到心理教练和选手单独交流,没有摄像机,只有轻声对话。LCK很早就引入心理辅导体系,战争不仅发生在屏幕里,也发生在每位选手的心里。长时间的封闭训练容易让人精神疲惫,所以每隔几天,选手会被安排短暂的外出活动,比如团队散步、桌游对抗、甚至一顿烤肉晚餐,这些微小的放松被当成补给——不是为了开心,而是为了让他们可以在下一场训练中继续保持高度专注。

整个上午的节奏,像一条拉紧的弦,没有嘈杂,没有松懈。你会发现,所谓的顶尖,其实并不是每天经历惊心动魄的比赛,而是一次次重复琐碎到乏味的动作,在日复一日的细节打磨里,锻造出属于LCK的硬度。

战术的秘密——纸上推演到屏幕上的零秒决策

如果说上午是机械重复、体能与操作的磨炼,那么下午才是智力与团队默契的大考。LCK的训练营,每个团队都有一个独立的“战术室”,这里不播放游戏画面,而是铺满地图模型、战术板、甚至模拟战场的沙盘。

下午的第一阶段是“纸面会议”。五位首发选手围坐在战术板前,分析即将到来的对手。战术分析师会按对方过去一个月的比赛数据,逐条拆解其前期动向、中期转线、团战习惯。例如,“对面辅助在第7分钟喜欢绕后开团”,“上路在拥有TP时偏向单带而不是支援”。这些信息并不是简单罗列,而是成为团队选择阵容和分配资源的依据。

接下来是“战术演练”,但不是直接进游戏,而是在战术室里做“口令模拟”——每位选手只能用语言描述自己的应对,队友必须在脑中即时构建画面并做出回应。教练解释,这种训练是为了提升临场沟通的效率,让选手在真正比赛中哪怕视野短暂缺失,也能凭语言指令做出精准反应。

进入实战环节,团队会和韩国本土的其他战队进行“训练赛”(Scrim)。与很多赛区不同的是,LCK的训练赛对外封锁得极为严密,不允许直播、不允许录像外传,因为战术是核心机密。训练赛的强度有时甚至比官方比赛还高——没有观众,没有解说,只有纯粹的较量。

每一局结束后,教练就会直接在现场指出几个关键问题,比如:“你在第15分时判断对方打大龙的依据是什么?”、“这波2打3你选择逃跑而不是反打,原因是?”这种即时追问,逼迫选手迅速回溯思路,避免战术拖延到复盘才调整。

对许多外界粉丝来说,LCK的战队似乎总是冰冷且精准,但当你亲眼看过训练营,就会发现这种冰冷是被无数高强度思考和沟通磨出来的结果。他们并不靠天赋取胜,而是靠一种“几乎变态”的信息利用能力和对细节的执着。

晚上八点,是一天训练的尾声,也是复盘的最后阶段。选手们会回看下午的训练赛录像,所有镜头慢放、暂停,反复推敲每个视野插点、技能释放顺序、团战站位。偶尔有人会轻笑,因为看到自己在意料之外完成了精妙的击杀;更多的时候,房间里充满沉默,直到教练缓缓说出一句:“这局,如果细节再好一点,我们就赢了。

”那一刻,所有人低下头,重新看向屏幕。

走出训练营的时刻是深夜。街道安静到连风声都能听见,几位选手背着包,相互间聊着无关紧要的话题——美食、综艺、甚至隔天的天气。但他们的眼神依旧锐利,因为明天,还会重复同样的节奏:分析、推演、执行、再分析。

这就是LCK的开云体育注册训练营,一处看似平凡的地方,却在无形中孕育着一个个冠军队伍。你可以叫它秘密基地,也可以叫它修炼密室——而那些外界看不到的深夜灯光,正是这个赛区最强的武器。